こんにちは. M1の三輪です.

今日は天ヶ瀬ダム再開発事業の工事現場の見学と宇治の文化的景観の見学に

久保田先生,M2の今泉さん,篠崎さん,M1の川﨑,水野(裕),B4の阿部,木下,黒島,朱と共に行って来ました.

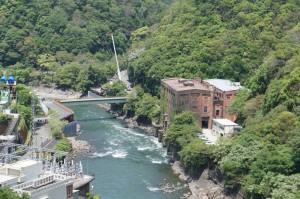

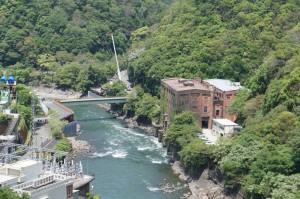

天ヶ瀬ダムは宇治川にあるダムであり,現在,既設のダムに放流施設を増設する再開発事業がされています.

この事業の目的は,

- 放流能力を現在の900m3/sから1500m3/sに増強することで洪水被害を防ぐこと

- 京都府の水道用水を確保するため,天ヶ瀬ダムからの取水量を3m3/sから0.9m3/sに増大すること

- 発電能力を増強すること です.

説明の後は,実際に工事現場を見せてもらいました!

ゲート室

アーチダム

間近で見るダムはやはり迫力があり,何よりアーチダムの形状が美しかったです.

また,ダムの近くには旧志津川発電所跡で,ニュージェックの水理実験所として使われていたレンガ造りの建物があり,そこも見学させて頂きました.

ダムから

かつて水圧鉄管を固定していたコンクリートの土台

旧志津川発電所跡の屋上から

トンネル工事現場

この屋上にいるときに,ちょうど川の対岸で行われているトンネル工事で発破が行われるのを見る(聞く)事が出来ました!

発破の際は周囲への配慮のため掘削入り口で扉が閉められるのですが,それでも十分の音や振動が伝わってきました.

そして今回の見学では,土木工事の規模の大きさがよく実感できました.放流トンネルを増設するに伴って,流入部・ゲート室・吐口部等の新たな施設の建設,吐口部付近にある白虹橋を架け替え工事などの付随要素があり,それらの施設が大きなものであるから景観検討も重要であること,がよくわかりました.

ダム見学の後は,平等院鳳凰堂宇治上神社や伝統的家屋が残っている家屋など,国の重要文化的景観に指定されている地域を見に行きました.

新しくなった平等院鳳凰堂

BYODOIN MUSEUM

拝見窓

「拝見窓」とは,茶葉の良し悪しを自然光のもとで判断するためにつくられたものです.中村藤吉本店では約30年前から使われなくなり老朽化していたものを昨年復活させたそうです.

昔からの人の生業の跡が残っている街並みというのはよいものです.

また,この宇治のまちも,天ヶ瀬ダムがあることで大雨から守られていることを考えると,ダムが一層美しいものに感じました.ダムに限らずとも,私たちの生活は今までの土木事業の上に成り立っているものであり,今の生活が送れていることに感謝して生きなければいけないと,改めて感じました.

また,土木事業の規模の大きさを考えると,土木技術者という者の責任が大きいことがよくわかります.現在土木を学んでいる身としては,社会に出てから間違ったモノを生み出さないように,正しいモノを生み出せるように,学生のうちに多くを学び,多くのよいモノを見に行き,幅広い視野を持てるようになりたいと思いました.

三輪 潤平

2015年5月22日 10:40 PM

|

カテゴリー: 学生生活

|

コメント

(0)

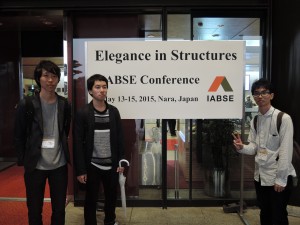

5/12(火)に,奈良県にて歩道橋設計提案の国際アイデアコンペに参加しましたので,報告します.

参加者 M2:篠崎 M1:水野裕介,三輪 OB:畠中

【workshop概要】

IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering; 国際構造工学会)は毎年春と秋に開催されています.今回は開催地が奈良であり,テーマが Elegance in Structuresでした.

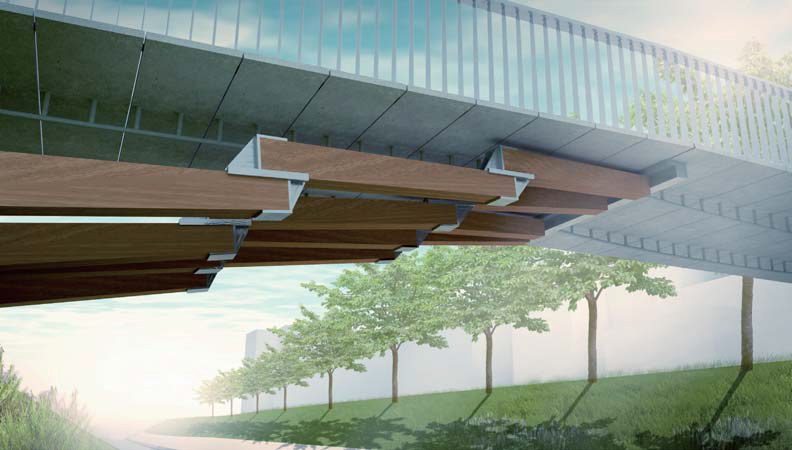

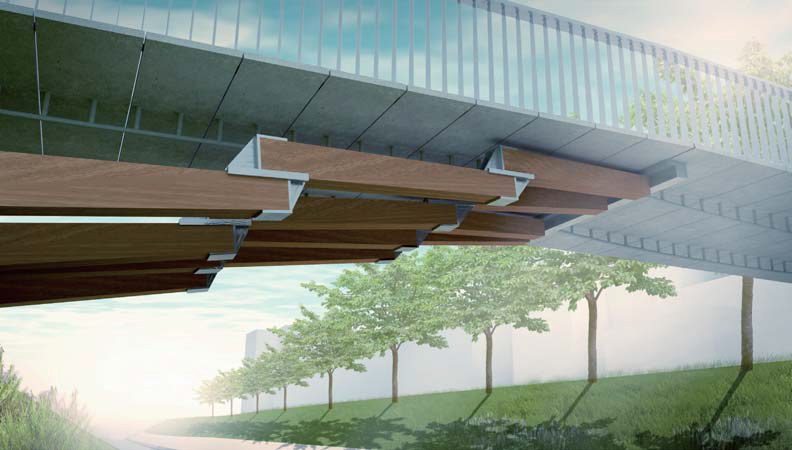

コンペは,学会が開催するYoung Engineer Workshopという形で行われました.コンペの要旨は,奈良市立三笠中学校の前を流れる佐保川に架かる歩道橋という対象地に,新たに歩道橋の提案をする,というものです.

設計条件は,スパン26m,活荷重3.5kN/m2,河川の中に橋脚は設けないことです.Outputとしては,橋のGeneral Drawingのみではなく,Detail, Construction Plan, 構造の詳細な説明が求められました.

国内外の35歳以下の若者21チームが参加しました.審査員は,Mike Schlaich, Ian Firth, 川口衞,春日昭夫という世界で活躍されている方々です.

対象地

対象地の現況写真

【提案】

対象地に相応しいeleganceな橋として,桜並木と小川の風景を邪魔しない透過性の高い橋を考え,構造のヒントは,日本の寺社仏閣の肘木から得ました.そして,片持ち梁と吊床版とトラス構造を組み合わせた橋を提案しました.

肘木

【wrokshop当日】

初めに,審査委員4名による基調講演がありました.

その後,各チームの発表が始まりました.発表5分,質疑応答3分,言語は英語です.自分達のプレゼン自体は,今までの練習よりも上手くでき,他のチームに負けていない手応えがありました(しゃべったのは篠崎さん).

質疑応答では,Schlaich先生から,木材同士の接合部が,私たち提案した設計では耐えられないことを指摘され,残念ながら入賞は出来ませんでした

Afer Partyでは,4名の審査委員の方々には木の接合に関するご指摘と,発想自体は面白いというご意見を頂き,他の参加者の方々には京大が受賞すると思ったという評価も頂けました.

基調講演でも話しておられたことですが,如何に細部が重要かということが身に染みたご指摘でした.構造物にとって最も危険なのは接続部であるからこそ今回ご指摘されたのだと思います.

【コンペ全体を振り返って】

今回のコンペは,橋の設計の一連の流れ,その一つ一つの作業を実際に自分達で行う初めての機会でした.かたちを考え,構造計算をして,その結果をまたかたちに反映する,それを繰り返すことで段々と橋の構造が決まっていく,それを実感することが出来たのは非常に良い経験となりました.

個人的には他にも力不足な部分がいくつもありますが,チームの課題としては以下の2つが挙げられると思います.

・構造に関して特に細部が重要であるが細部まで明確にできなかったこと(←力の流れに対する理解が不足している,細部の検討をするための知識・方法が不十分)

・高欄など床版より上の部分の造形を詰めきれなかった事

周囲の環境を読み取ってそれを橋のデザイに活かす,そこで新しいアイデアを持ってくるという点では他のチームに負けていなかった,そこを他の参加者に評価して頂いたと思うので,そういった“川﨑研らしさ”は今後も引き継いでいきます.

構造の分野でのコンペということで,審査に関しても学んだ事は多くありますし,「もの」,特に公共物をつくる人間がどうあるべきかについても考えを深める良い機会になったコンペでした.

【最後に】

1ヶ月以上にわたりチームを引っ張って頂いた篠崎さん,同じM1として切磋琢磨し共に成長できた水野君,東京の地から案を見て頂いて適宜アドバイスをして頂いた畠中さん,そして,お忙しい中何度も時間を割いて一緒に考えて頂き,私たちが勉強不足の部分を教えて頂いた久保田先生には,とても感謝しております.

ありがとうございました.

三輪潤平

2015年5月12日 10:25 PM

|

カテゴリー: 学生コンペ

|

コメント

(0)

みなさんこんにちは!水野です。

4月30日に新入生歓迎飲み会が開かれました。

B4 阿部さん

B4 木下くん

B4 黒島くん

B4 朱くん

D1 岩本さん

一次会は四条の「芋蔵」、二次会は「楽蔵」で行いました。

お店を予約してくれたイベント係の剛志くんありがとうございます!

新4回生は、阿部さん、木下くん、黒島くん、朱くんの4人、ドクターから岩本さんの計5人が新しい研究メンバーに加わりました。

関西出身の人が多いので、大阪出身の僕は個人的に嬉しく思っております!

フレッシュな新四回生の皆さんが入ってきてくれたおかげで、研究室の雰囲気も引き締まっていきそうです!

四回生の皆さんはコンペや企画などに積極的に参加していってみてください。

新しいみなさんのご活躍を期待しております!

〈水野裕介〉

2015年5月2日 11:03 PM

|

カテゴリー: 研究室NEWS

|

コメント

(0)