2月22日,28日の2日間にわたり,来年度から4回生になる学生に向けて研究室紹介を行いました.

京都大学ではこの時期に来年度の研究室配属に先がけて研究室紹介を行います.

私たちの研究室紹介には,2日間で合計20人弱の学生が来てくれました.

まずは先生による景観分野,研究室の紹介,その次に学生数名が学生の視点から研究室生活について説明しました.

その後は研究室でざっくばらんに研究室生活について話しました.

研究室で取り組むプロジェクトや論文執筆,課外活動など,新4回生の方は興味を持ってもらえたでしょうか.

川崎先生による研究室の紹介

4月からM1の大川くんによる研究室生活の紹介

研究室に場所を移して話を聞く新4回生

研究室に場所を移して話を聞く新4回生

研究室配属はこれからの学生生活や人生を左右するので,しっかり納得したうえで研究室を選んでもらいたいですね.

研究室配属はこれからの学生生活や人生を左右するので,しっかり納得したうえで研究室を選んでもらいたいですね.

やる気のある学生が来てくれることを期待しています.

現研究室メンバーは,彼らのお手本になれるように頑張っていきましょうね.

(西野)

2011年2月28日 6:00 PM

|

カテゴリー: 研究室NEWS

|

コメント

(0)

2月4日の卒業論文公聴会に引きつづき、本研究室修士の2年生が特別研究の成果を発表する公聴会がとり行われました。

安藤 圭『アーチ橋の腹材配置の構成とその機能に関する基礎的研究』

田中 倫希『近代の大津市における都市計画と観光事業に関する研究』

FAEZAH binti Ayub『Development of Urban Renewal Plan in the Singapore River Area -シンガポール川における都市再生計画の展開- 』

今年度の修士論文の発表者は三名で、去年と比較して少ない人数となりましたが、

みな、おびただしい量のデータ蓄積と質の高いリサーチでたいへん内容の濃い重厚感のあるもので、

先生方の鋭いご指摘にもそつなくこたえていました。

修士2年の方々とは、研究の内容だけではなく様々なことをディスカッションし、濃密な日々を過ごすことができました。

修士1年、学部4年生は先輩方から学んだことをこれからの研究に活かすことが出来ればいいですね。

(大川)

2011年2月18日 12:59 AM

|

カテゴリー: 研究室NEWS

|

コメント

(0)

2月4日、本研究室4回生5人が一年間の研究の成果を発表する公聴会がとり行われました。

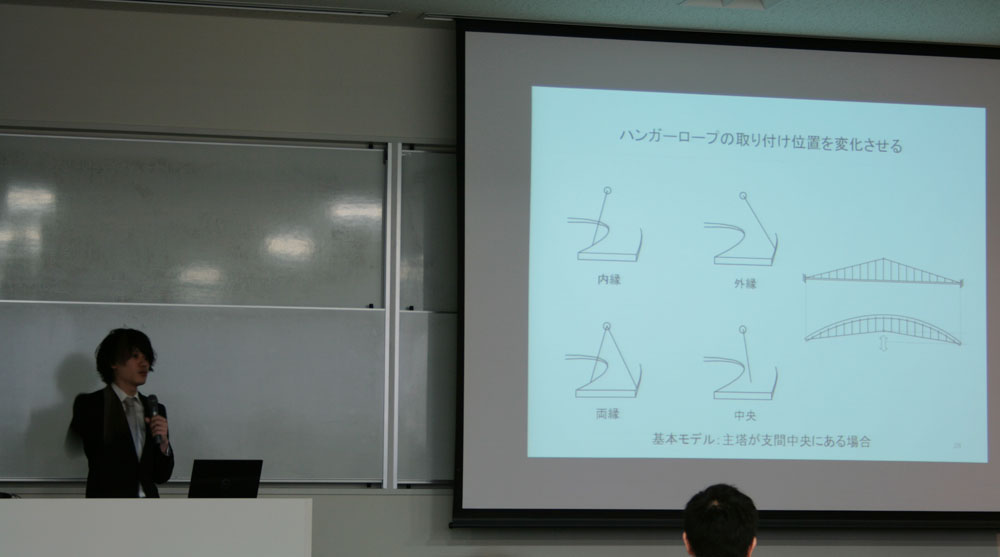

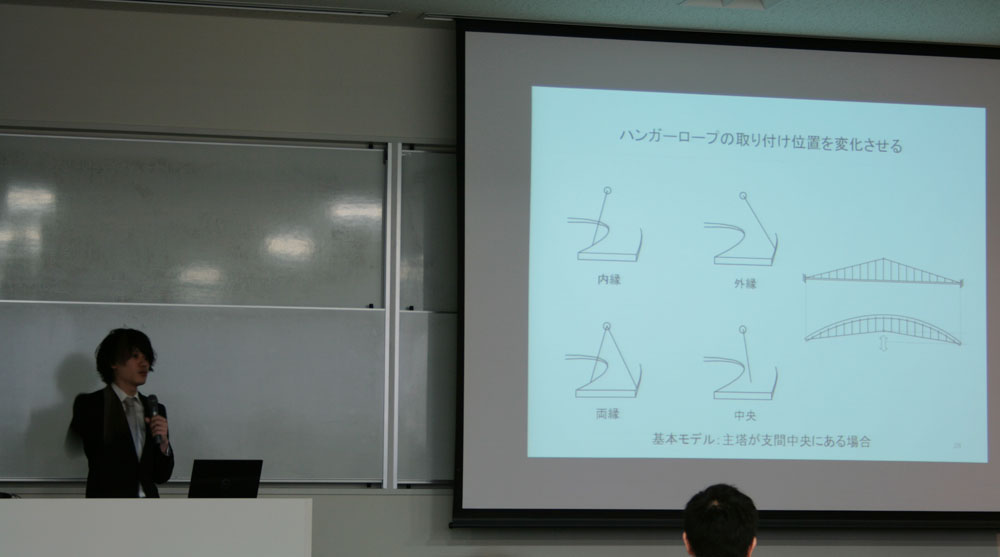

大川雄三『曲線吊橋の構造形態に関する基礎的研究』

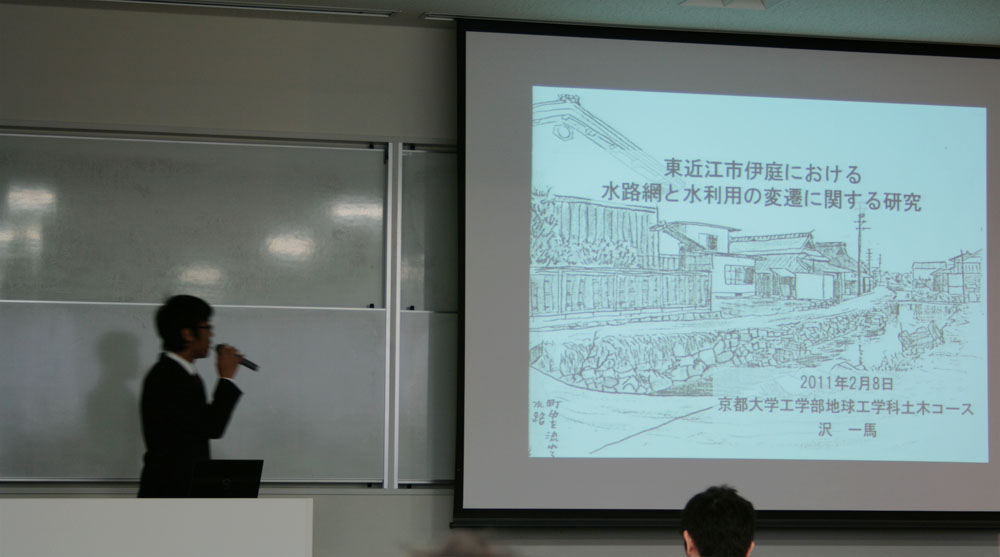

沢一馬『東近江市伊庭における水路網と水利用の変遷に関する研究』

坪内寛斗『京都駅南口駅前広場の景観シミュレーション』

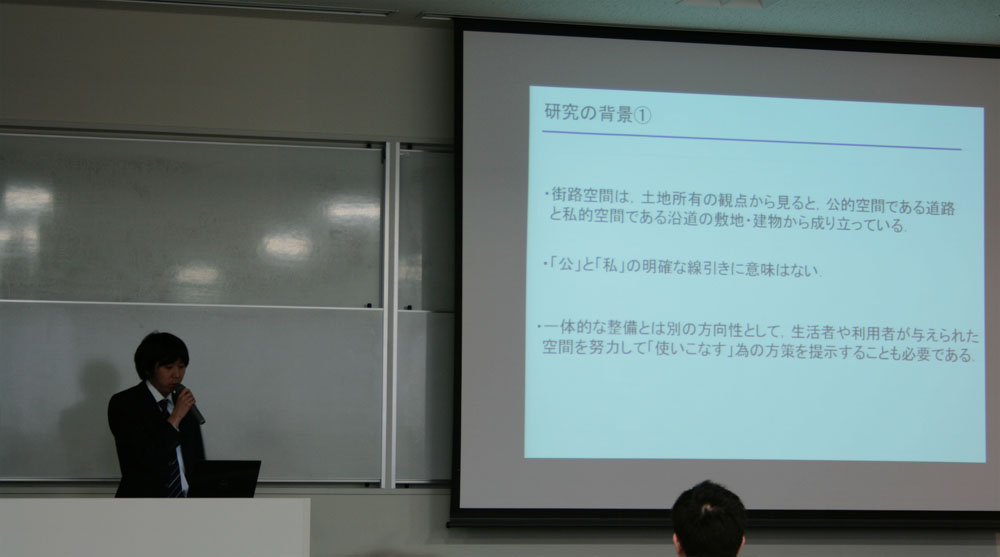

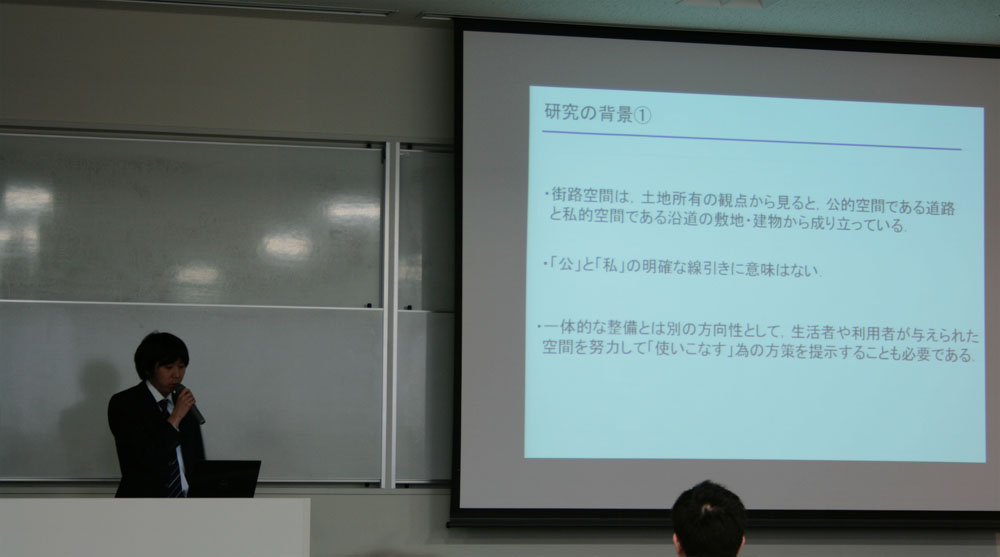

中内和『下北沢の商業店舗による仮設的要素を用いた街路空間のしつらえ方に関する研究』

松館圭太『桁橋とフィーレンディール橋の構造形態の連続性』

今年の4回生はみな勤勉博学で、かつ早い時期から取り組んでいたこともあり、提出、発表含めて落ち着き堂々とした様子で発表を見ていて後輩ながらすごく頼もしい限りでした。

研究の内容も、構造から歴史、現代のデザインにおいてまで多種多様で、今回研究を通して学んだことを活かして来年度の研究室をさらに盛り上げていってくれることでしょう。

先生からいただいたご指摘などをふまえて、修正期間でより質の高いものにし、晴れて卒業できるようにしましょうね。

(村上)

2011年2月5日 5:40 AM

|

カテゴリー: 研究室NEWS

|

コメント

(0)

研究室配属はこれからの学生生活や人生を左右するので,しっかり納得したうえで研究室を選んでもらいたいですね.

研究室配属はこれからの学生生活や人生を左右するので,しっかり納得したうえで研究室を選んでもらいたいですね.