近江八幡PJ

修士1年のオオです。

今回は、2023年8月から翌年1月にかけて実施された「安土未来づくり エリア別まちづくり方針 検討ワークショップ」について、報告します。

これまで、研究室では、近江八幡市の依頼を受け、地域団体の皆様とともに、安土のまちづくりの可能性を検討してきました。

2020-2021年度では、地域団体 11 団体にヒアリングを実施し、安土の課題と活用資源を「安土未来づくりアイデアブック」にとりまとめ、地域づくりの可能性を検討しました。アイデアブックを基に、実際にそれらのアイデアを事業として成立させるために民間の事業者からヒアリングを行うことで事業性の検討を行い、社会実験として実際にアイデアを形にするために、安土を活性化させるための内容の詳細計画を検討しました。

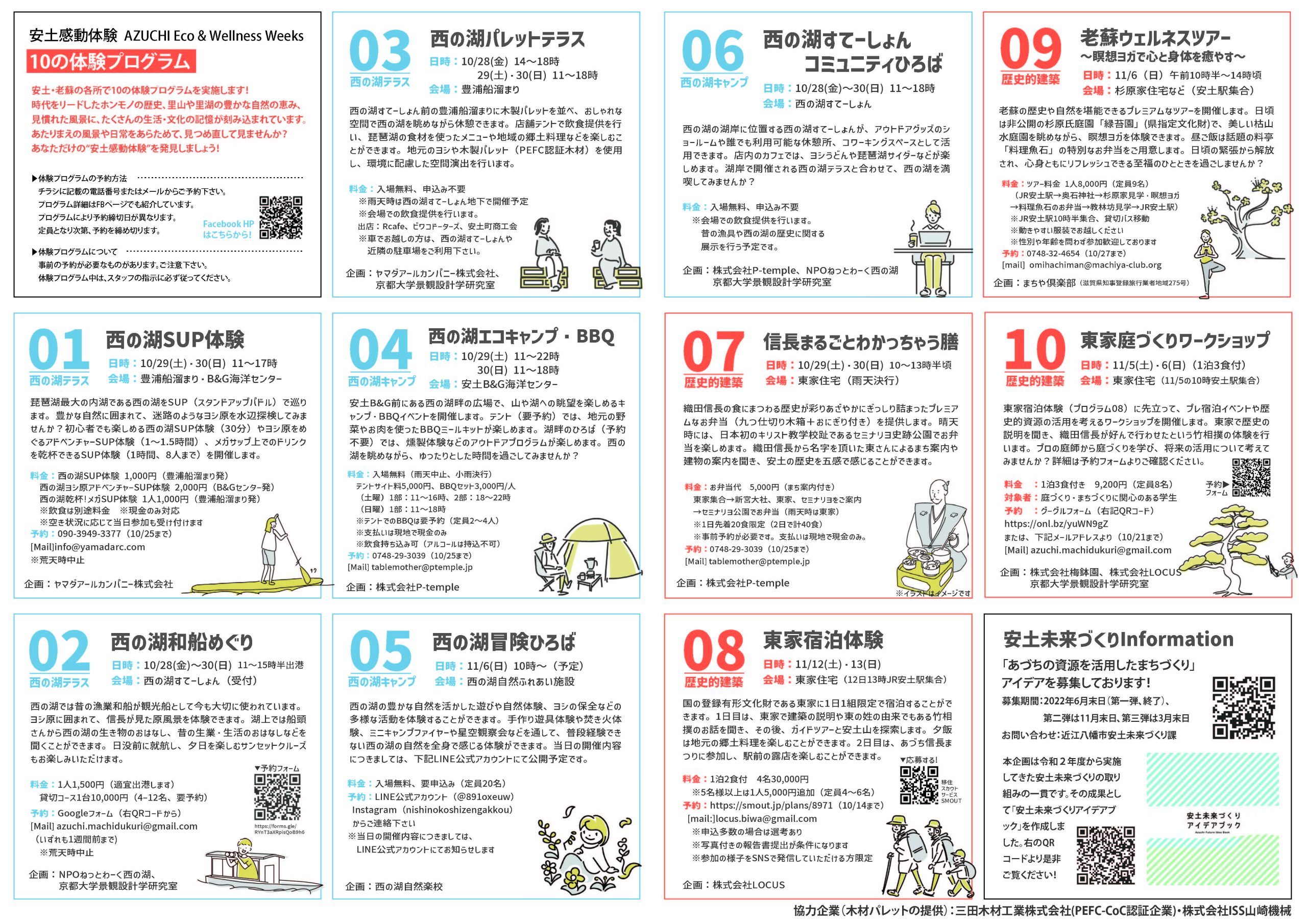

2022年度では、公募により住民や事業者らからアイデアを募集し、実施する体験プログラムの選定や調整・準備を経て,社会実験「安土感動体験エコ・ウェルネスウィーク」を開催しました。

今年度は、安土のまちづくりの構想および実行計画を具体的に検討するために、西の湖と城下町のエリア別に分けて計4回のワークショップと成果発表会を開催しました。

以下は各日程の概要となります。

■第一回8/31[西の湖エリア]+第二回10/21[城下町エリア]

まず、これまでの振り返りと安土未来づくりプロジェクトの趣旨を説明を行いました。

前半のワークでは、エリアごとに使われていない資源と使える可能性を洗い出し、資源の活用アイデアを提案してもらい、模造紙にとりまとめました。

後半のワークでは、行動計画のアイデア、目的・効果、実現手法について議論し、最後に地元の参加者にワークの成果について発表してもらいました。

■第三回11/6[西の湖エリア]+第四回12/4[城下町エリア]

これまでの成果を踏まえて行動計画についてさらに深堀り、「実行計画」と「運営体制」について議論しました。まず、学生チームからの提案を共有しながら、参加者と意見交換を行う時間を設けました。前半のワークでは、前述した提案資料を参考に、短期-中長期的なアクション プランと実施における課題(人材、専門的な知識、資金など)について議論しました。後半のワークでは、優先して進めたいアイデアを選択してもらい、その「理由」や「コメント」、「実現のために必要なこと」を書き出しました。最後に、各エリアにおける資源活用の実行計画について、参加者に発表してもらいました。

[成果発表会]

成果発表会では、市の職員の方、地元住民、地元企業の経営者など、様々な方に参加して頂きながら、ワークショップにご参加頂いた方々と学生チームからそれぞれの提案を発表し、多くの意見交換がなされました。

また、道路の整備・改修や豊浦港の改修など、これからのまちづくりを支える基盤整備を含めた安土地域のこれからのまちづくりの方向性をより具体的に検討し、今後の方向性に向けての意見交換を行いました。

今回の「安土未来づくり検討ワークショップ」では、近江八幡市議会やまちづくり協議会、ボランティア団体、民間事業者等、幅広い属性の方々に参加していただき積極的に議論が交わされました。これまでのワークショップでまとめた活用可能性をアクションに落とし込み、安土の多様な地域資源を活かした持続・発展可能な地域活動が展開されていくことが期待されます。

最後になりましたが、多大なるご協力をいただいた先生方、市の職員の方々、学生チームの皆様、参加者・関係者の皆様、ありがとうございました。

M1オオ

2024年2月6日 12:31 PM

|

カテゴリー: 近江八幡PJ

|

コメント

(0)

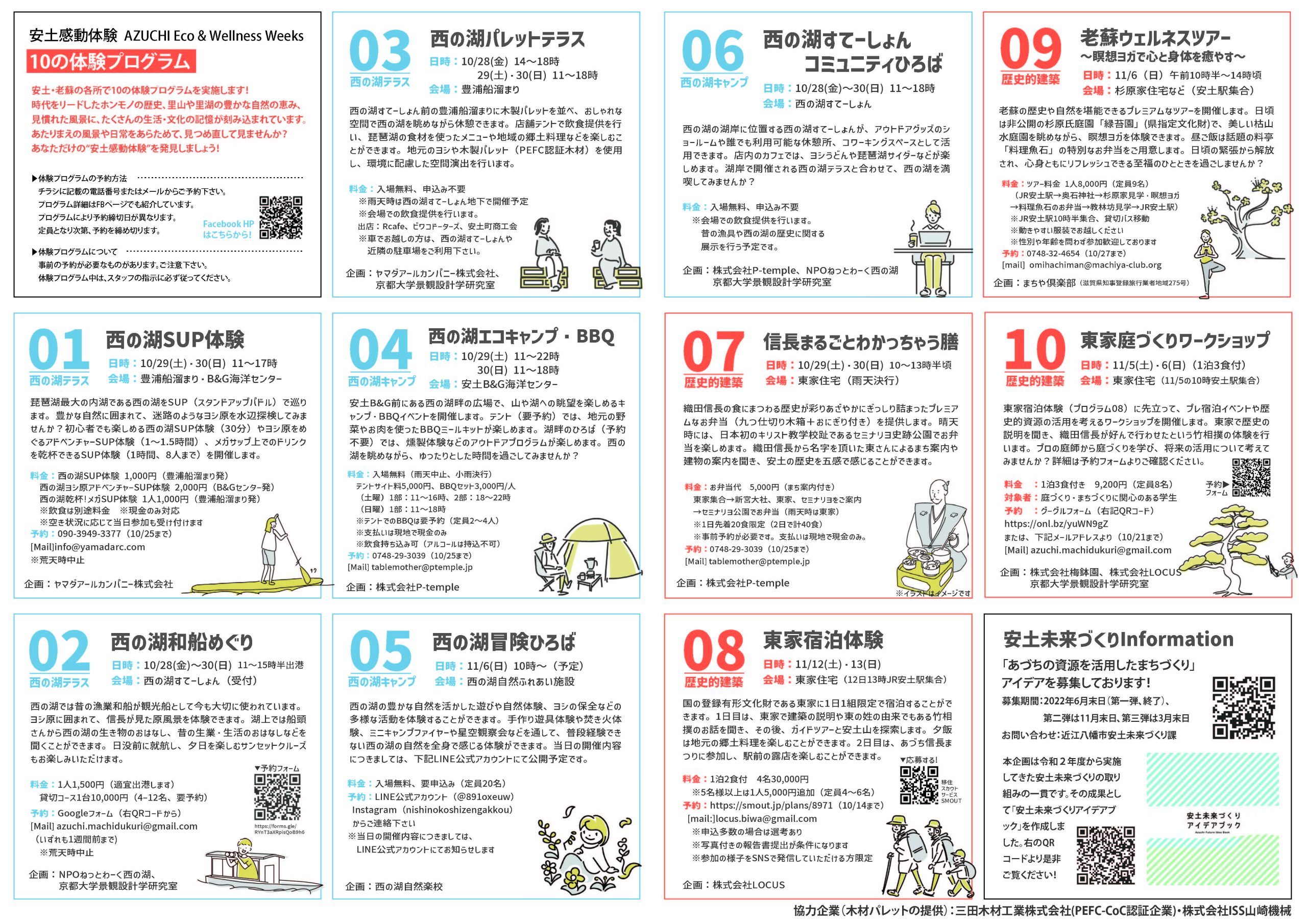

10/28~11/13の3週間、近江八幡市安土・老蘇地区における地域資源の活用可能性を検討するために、安土未来づくり社会実験2022「安土感動体験~AZUCHI Eco & Wellness Weeks~」が開催されました。

研究室では実行委員会事務局として、社会実験全体の運営・調整を行いました。

今回の社会実験では、SUPやBBQなどの西の湖の自然や公共施設を活用した「西の湖テラス」・「西の湖キャンプ」、安土・老蘇の歴史的建造物を活用した宿泊体験プログラムやツアープログラムなど、安土の地域資源を活用した10の体験プログラムを実施しました。

簡単ではありますが、実行委員(学生メンバー)として参加したM1の寺﨑、中田からそれぞれの振り返り・ご報告をさせていただきます。

M1寺﨑です。

10もの体験プログラムが実現するまで、事業者の方々や地元の方々と幾度も議論を重ね、準備調整を進めてきました。

私自身、このような社会実験の企画運営に携わらせていただくのは初めてで、ご迷惑をおかけするのではないかと不安もありましたが、

地元の方々とお話をさせていただく度に、地元に対する誇りや愛着、逆に問題意識や危機感を感じ、なんとか社会実験を成功させたいと刺激をいただいていました。

社会実験当日は、目標集客数を満たすことはできなかったものの、いらっしゃった皆さんがそれぞれのプログラムを純粋に楽しんでくださっていて、その様子に達成感と安堵感を感じていました。

「01.西の湖SUP体験」

「01.西の湖SUP体験」

「09.老蘇ウェルネスツアー」

「09.老蘇ウェルネスツアー」

「04.西の湖エコキャンプ・BBQ」

「04.西の湖エコキャンプ・BBQ」

「03.西の湖パレットテラス」

「03.西の湖パレットテラス」

また、プロジェクトメンバーで投稿を頑張っていたInstagramやFacebookを発掘して、安土地域外から参加しに来てくださった方々もいて、

自分達が計画してきたプログラムを通して、「こんな魅力的な場所があったんだ」というお声を頂けた時はとても嬉しかったです!

スケジュール管理や広報などにおいて、反省点も多くありますが、

「Eco & Wellness」というテーマにふさわしい、本当に楽しく面白く癒される体験プログラムが揃ったこと、それらが無事に形となり終えられたこと、嬉しく思います。

関係者の皆様のご尽力の賜物です。

皆様、本当にお疲れさまでした。学びの多い時間をくださり、深く感謝申し上げます。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします!

M1中田です。

右も左もわからない中で参加した5月の安土での協議から半年が過ぎた時間の早さに、本プロジェクトが充実していたことを実感しています。

これほどの規模で多くの人の協力を得ながら企画や準備を進めた経験は初めてで、本当に10月にこれらが実現しているのだろうかと当日までは常々不安を抱えていましたが、

協力していただいた安土の皆様、協力企業の皆様のおかげで何とか社会実験として形にすることができました。谷川先生や寺﨑さん、学生メンバーもありがとうございました。

何度も訪問した安土ですが、その度に地域の方との温かい出会いや新たな発見があり、私自身も学びの絶えない貴重な期間でした。

関係者を集めての協議の様子(安土町総合支所にて)

関係者を集めての協議の様子(安土町総合支所にて)

「02.西の湖和船巡り」

「02.西の湖和船巡り」

近江八幡市長を招いてのトークセッションの様子

近江八幡市長を招いてのトークセッションの様子

「07.信長まるごとわかっちゃう膳」

「07.信長まるごとわかっちゃう膳」

広報の面では、予約や集客の点で苦労した部分がありましたが、

私たちが発信した情報から社会実験に興味を持っていただき、プログラムを体験・満足していただいた方の姿を見た時は、何にも変え難いやりがいを感じました。

全てが順風満帆で、円滑に進んだ半年ではなく、課題も多く残った社会実験でしたが、

それでこそ社会”実験”としての意義があったと考えています。

これらの課題にどう向き合うか。今後の活動で取り組んでいければと心から思います。

本社会実験において、ご協力いただいた全ての方に感謝申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

P.S. 社会実験当日の様子を、京都新聞や中日新聞に取り上げていただきました。

↓京都新聞(令和4年10月30日朝刊)

↓中日新聞(令和4年10月30日朝刊)

↓本社会実験のSNSアカウントのリンクです。

Instagram

https://www.instagram.com/azuchi.machidukuri2022/

Facebook

https://www.facebook.com/azuchi.machidukuri2022/

2022年11月18日 6:29 PM

|

カテゴリー: 近江八幡PJ

|

コメント

(0)

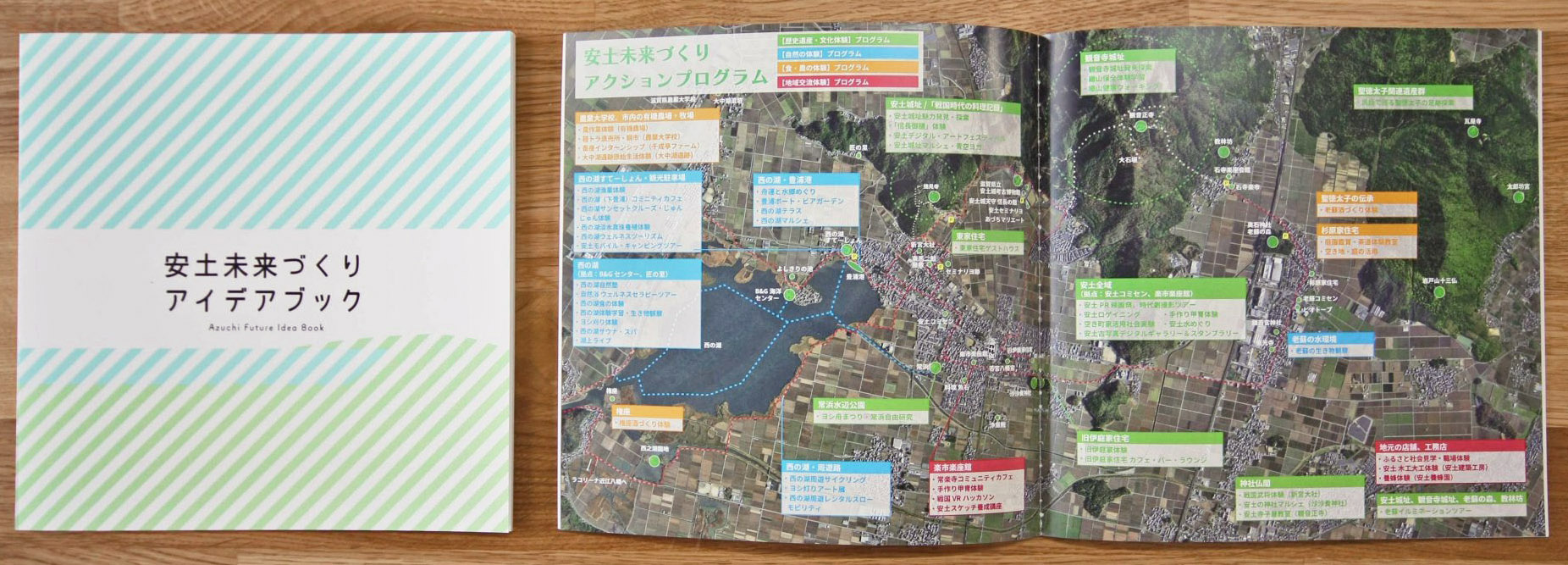

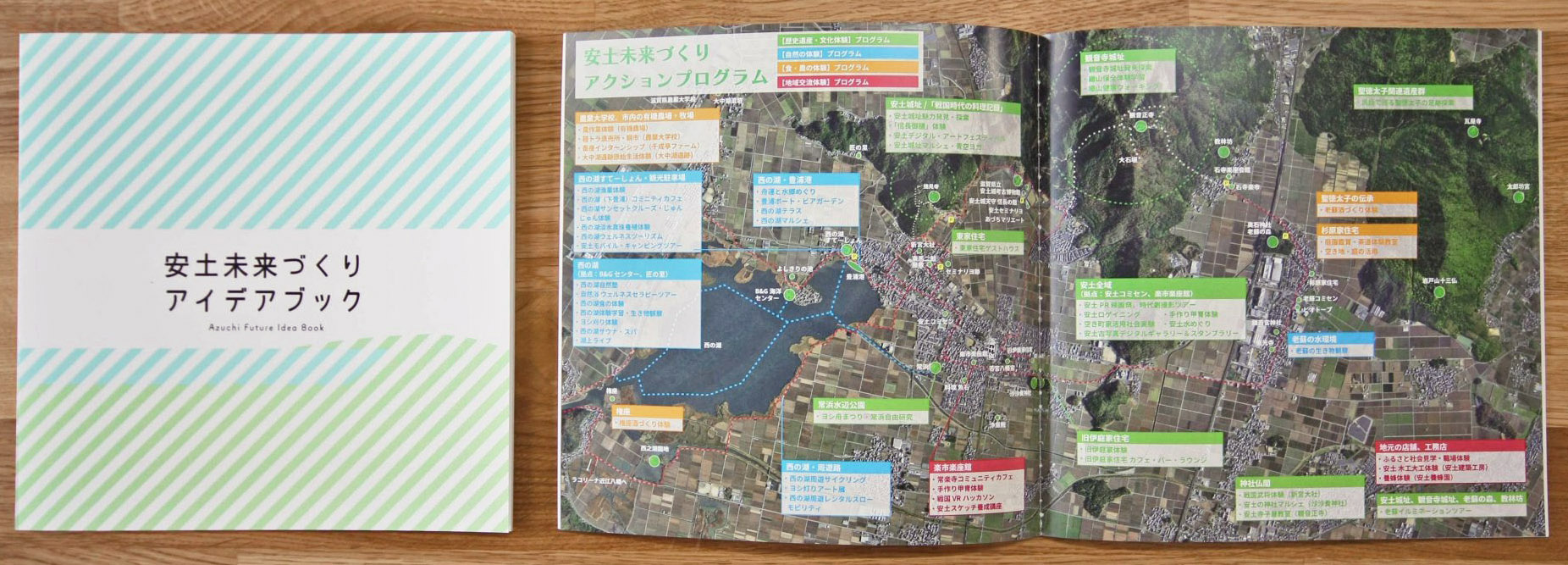

谷川です。研究室の安土未来づくりプロジェクトチームで、

「安土未来づくりアイデアブック」編集作成を行いました。

全40ページ。地域団体へのヒアリングから今後の地域づくりの方向性を検討し、安土の魅力を体験プログラム化(58のアクションプログラムを考案)し、地区ごとの短期・中期・長期の重点アクションプランのとりまとめを行いました。地域の方々の想いを次世代につなげるため、何度も足を運び、2年間をかけてブック作成に取り組みました。

研究室では、2020年度から近江八幡市の依頼を受けて、2026年の安土城450年記念に向けた安土のまちづくりの方向性の検討を行ってきました。地域団体11団体にヒアリングを実施し、安土の課題と活用資源を整理し、地域づくりのアクションプランを検討しました。

2020年度の活動経過は以下から。

・2021.8.5−12

あづち未来づくりプロジェクト キックオフ・2021.3.27

安土未来づくりプロジェクト 安土車座会議2021年度は、アクションプログラムをできるものから実行に移していくために、地域内外の民間事業者へのヒアリングを実施し、より具体的な短期・中期・長期の重点アクションプランを作成しました。今後はこのプランを下地に、官民連携による社会実験やエリアごとのビジョンの検討を進めていきます。

最後に、取り組みに協力していただいた皆様に感謝し、ご報告といたします。

2022年4月3日 2:30 PM

|

カテゴリー: 未分類, 近江八幡PJ

|

コメント

(0)